当ブログは、ユーザー主導でエアソフトガン業界を発展させることを最終目標に掲げるウェブサイトです。

読者様へ情報提供を行うため、私が経験したことや設計した成果物は

可能な限りオープンソース、コピーレフトで公開いたします。積極的にご活用ください。

また、本ブログは色覚に制限がある読者様のために、

赤色と緑色の文字を意図的に避けて記述しています。読みづらいとは存じますが、どうかご理解ください。

FETユニット量産 - 2012年06月20日

こんにちは。ネヴリンです。

先日、愛用のデジイチのNikon D90のメモリーカードのフタが折れました。

カメラケースにしまうとき、フタを開けっぱで突っ込んでしまったらしく、ヒンジ付近からぼきっとヤってしまいまいた。

幸い作動には支障はないし、私は持ち物の見た目はそこまで気にしないので、フタの裏からプラ板で補強して、プラリペアで固めました。こんなところでシュミのテクが役立つとはね……。

ちなみに修理に出すなんて毛一本ほども考えていません。出動率が高いガジェットですし、なんといっても単価数百円の部品如きに1万円近くの修理・メンテ費用払うのもアホらしいですしね。

それはいいとして。

今回はFETユニットの話です。

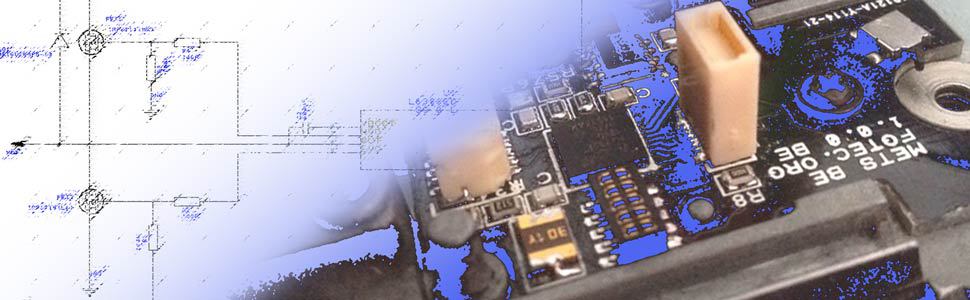

以前の記事で作った、ピスコンや電圧安定化回路のないシンプルなFETユニットを、さらに小型化・モジュール化するのが今回の目的です。

回路自体はこの記事のものから昇圧回路とツェナーダイオードを取り除いたものになります。LM2733X昇圧回路があると、基板サイズが大きくなることと、試験回路で実験をしていないので発振の可能性が払拭できないからです。

また、部品単価の安い表面実装部品の多用化で、ユニット単価を抑えているので量産に踏み切ることができました。

もっとも、私の使い方ではもともと壊れにくいものであるので、量産する意味はあんまりないんですが、銃が増えた時の予備ってことで。

さて。

パーツリストですが、

IRLB3034PbF FET (RSコンポーネンツオンライン) 2470円/10個

30kΩ 1/4W金属皮膜抵抗 (大阪日本橋@デジット店頭) 15円/1個

100Ω 1/4W金属皮膜抵抗 (大阪日本橋@デジット店頭) 15円/1個

SMTセラミックコンデンサ 50V 10uF (秋月電子通販) 200円/10個

SMT一般整流ダイオード 100V 1A (大阪日本橋@デジット店頭) 200円/10個

ターミナルピンヘッダ14P (大阪日本橋@デジット店頭) 70円/1個 (2ピンずつ切って使います)

ユニバーサル基盤2.54mmピッチ/15.8x10.7mm (大阪日本橋@デジット店頭) 90円/1枚

TO-220アルミ放熱板 (大阪日本橋@デジット店頭) 60円/1個

TO-220シリコン放熱シート (大阪日本橋@デジット店頭) 40円/1枚

低頭ヒューズ 25A (ホームセンター@コーナン) 200円くらい?/5個

ミニ平型ヒューズソケット (大阪日本橋@デジット店頭) 60円/1個

アルミ平棒1.5x0.2x100cm (ホームセンター@コーナン) 200円/1本

EC3コネクタ (ヘリモンスターWEBショップ) 115円/1セット

イーグル模型シリコン銀コード16AWG (大阪日本橋@スーパーラジコン店頭) 404円/1パック

M3ステンレス皿ねじ (ホームセンター@コーナン) 4円/1個

M3ステンレスナット (ホームセンター@コーナン) 2円/1個

です。

※SMTとは、表面実装用(サーフェイス マウント テクノロジ)パーツという意味です。

※TO-220とは、電子部品のパッケージ規格名です。(ここではFETを指す)

10個のユニットが作れる材料を用意しており、送料等の経費込みで、1ユニットあたり1000円くらいになります。

決して安くはないですが、ショップやメーカーブランドの価格に比べたら格段にマシでしょうね。

回路はシンプルなので、空中配線で小型化も可能でしょうけど、耐久性や安定性を考えると基盤実装の方がいいと思います。

また、プリント基板が使えればもっと小さくなりそう(2層基盤にしてGNDをサンドイッチできれば、たぶん基盤サイズは半分になります)ですが、金がかかって仕方ないので、市販のカット済みユニバーサル基盤の最小サイズで代用します。

SMT部品は片方の端子をランド(ユニバーサル基盤の穴部分)に位置決めのために仮止め(軽くはんだ付け)し、もう片方の端子にはんだを乗せたあとで、仮止めの方にもハンダを盛って本止めしておきます。

ピンヘッダは14ピンがつながった状態で売られていたので、2ピンずつカットしておきます。

あとはゲート電流制限抵抗と、プルダウン抵抗を乗せ、半田付けをすればOKです。

※プルダウン抵抗とは、正の電圧(ON)と負の電圧(OFF)でスイッチを行う端子が、

回路のどこにも接続されずにスイッチのON/OFFが区別できないことによる誤作動を防ぐために、

電流をほぼ流さず負の電圧だけをかけて普段はOFFにしておくための抵抗です。

各列、縦に4つまるまる部品が刺さってない部分があります。

ここは、配線ケーブルも半田付けしたあと、一番最後にFETを載せるためのスペースです。

熱に弱いFETは、他の部品を半田付けするときの熱で壊れる可能性があるので、一番最後に実装します。

ちなみにダイオードも同じく熱に敏感な半導体ですが、回路上ここにはあまり熱が加わらないのですでに実装しています。

なお、ダイオードは、極性のあるコンデンサの場合には不要になることもありますが、セラミックコンデンサのように極性のないコンデンサを使用するときには、つけといたほうが誤作動が少なくなると思われます。

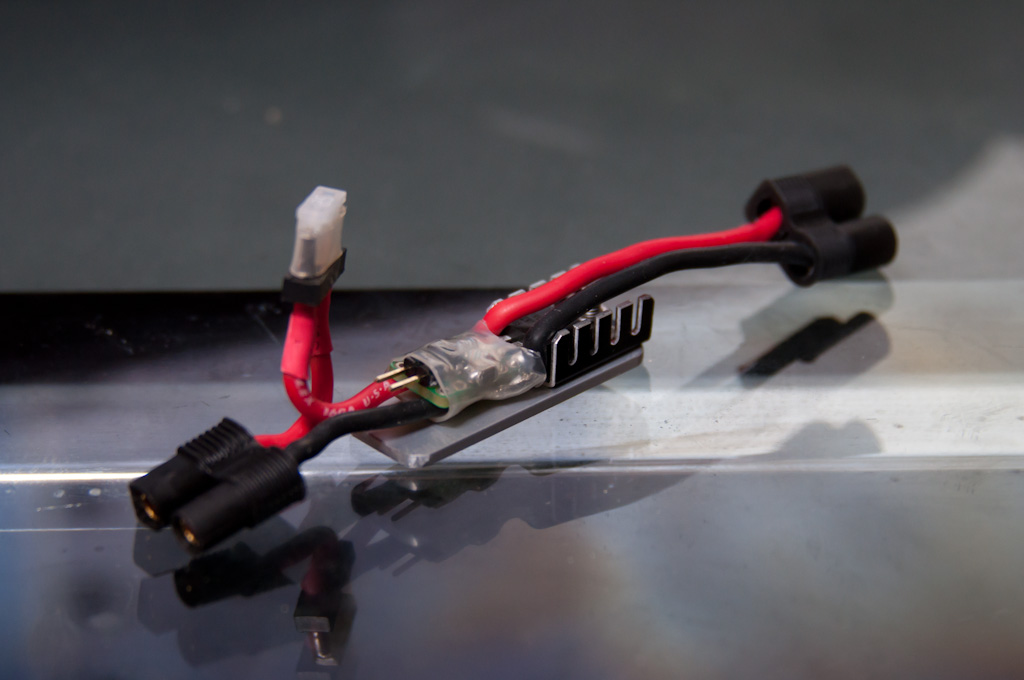

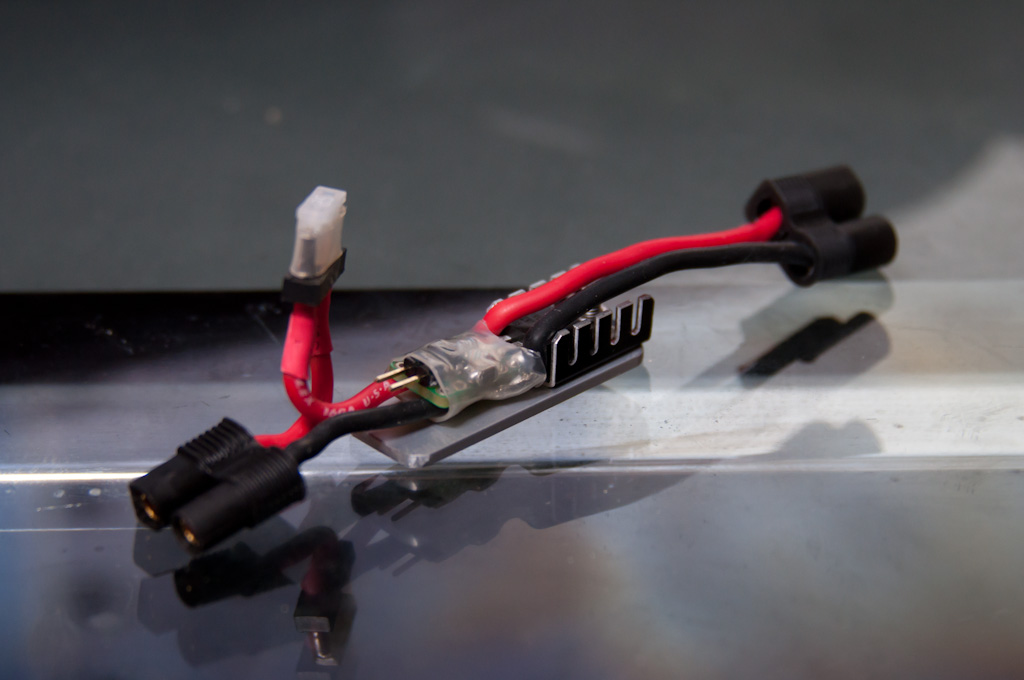

なお、電源用のシリコン銀コードは、赤を80mmでカットし、片方の端から40mm~35mmまでの皮膜を剥がし、動力取りのために回路に半田付けします。両端はEC3のコネクタに半田付けします。

黒は50mm、40mm、40mmでカットし、50mmはバッテリー側(FETのドレインプレート側)に向けて半田付けし、残りを基盤とヒューズ、ヒューズとEC3コネクタという結線になるように半田付けします。

あとはこの回路のショート防止のために、熱収縮チューブでカバーしておきます。

次に、放熱板兼、骨格用のアルミ平板を切り出します。

長さは45mmで、短辺の一方の端から7mm・左右幅の中央になる位置にねじ止め用スルーホールを開けます。

さらに、皿ネジを差し込んだとき、ねじ頭がアルミ平板とツライチになるように、面取りカッターなどで穴にテーパーをかけます。

また、下手に表面を研磨したりすると、絶縁効果のあるアルマイトがとれてショートの原因になるので、少々傷がついても表面は研磨しません。見た目なんてどうでもいいし。

ただ、放熱板の角は面取りしておかなければ、銃や配線にキズをつける可能性があるので、そこだけはきっちりしておきましょう。

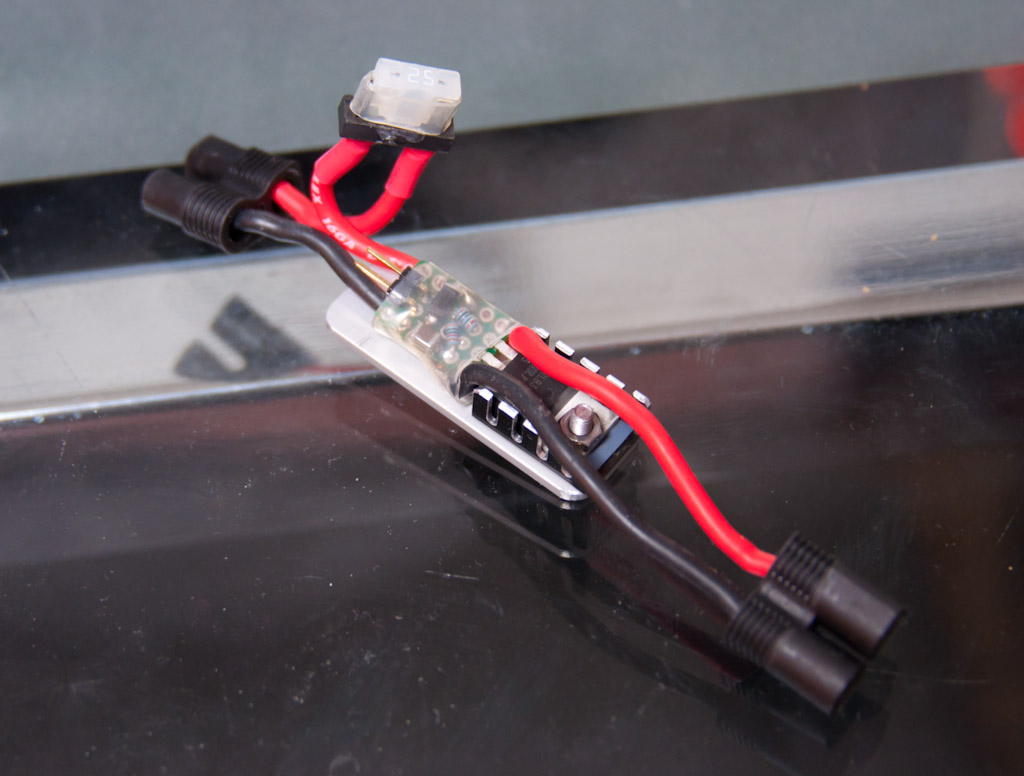

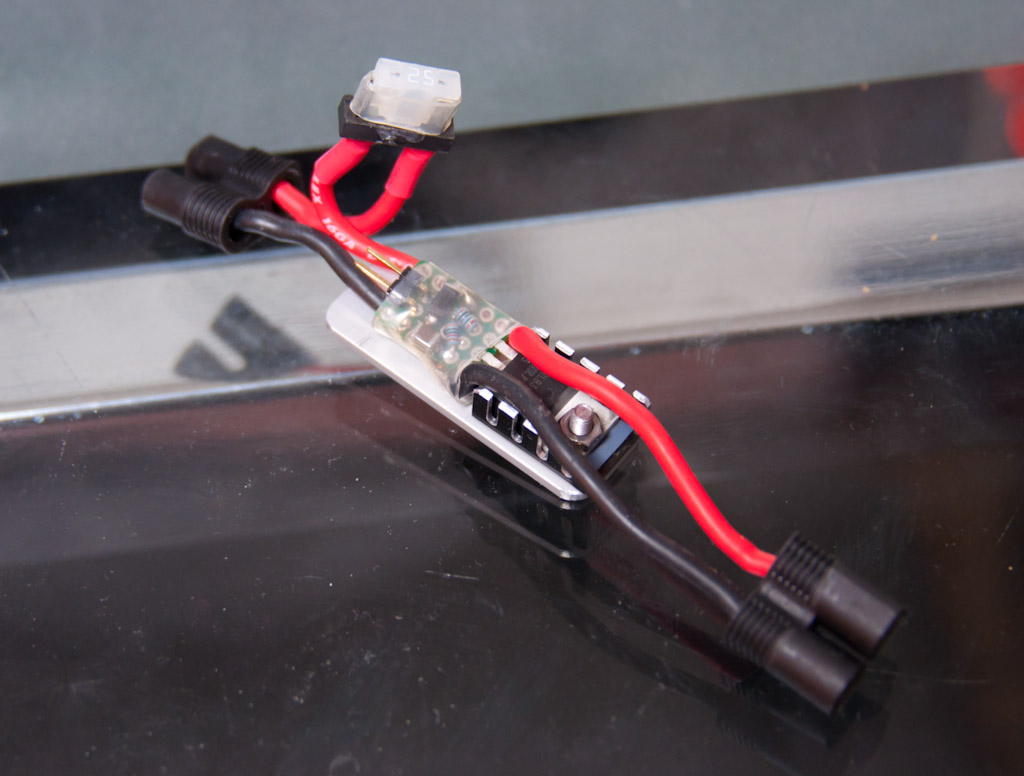

さて、ここまで出来たら後は組み立てです。

大した作業はいらず、FETのスルーホールに放熱板の穴を合わせて、ねじ止めすれば終わりです。

熱収縮チューブでカバーしたヒューズは、基板の上に重ねて折りたたみます。

このとき、ヒューズの線がピンヘッダをの接続位置に干渉しないように、ちゃんと位置取りをしておくことが重要です。

電動ガン側は、あらかじめEC3とメスのジャンパピンコネクタを組み込んでおき、FETユニットのピンヘッダをメカボックスのトリガースイッチから延びる信号線に接続することで使用できます。

接点数が増えるため接触抵抗の面で不利ですが、これで何発もサイクルが落ちることはなく、サイクル低下も微々たるものです。

もっと効率化しようと思えば、ユニットサイズは大きくなりますが、ヒューズを自動車用のサーキットブレーカーに置き換え、直にはんだ付けすれば接触抵抗はすこし低下します。

でもまあ、このFETユニットの目的が大電流からのスイッチ保護なので、効率よりも安全性、あとは個々の部品が壊れた時のメンテナンス性を考えれば、十分に目的は達成できていると思います。

なお、今回作ったFETユニットの仕様は、

寸法 : 15x15x45mm (ケーブル除く)

耐圧・耐電流 : 定格12V-20A

なので、マルイ電動ガンのヒューズボックスに近い寸法と、ゆとりのある電気的仕様になってます。定格値はあえて低めに書いていますが、個々の部品のスペックからすればもっといけるんじゃないかと思います。

私が一番重視しているメンテナンス性ですが、FETユニット自体をモジュール化して複数持ち歩くことで、例えばゲーム中にFETが壊れた場合にすぐに対処できますし、例えばヒューズだけが飛んだのであれば、ツールナイフ1本あれば最外周の被膜をはがして交換も出来ます。

さて、最近は全然学生戦に参加していないので、そろそろ参加してこのFETユニットと、MASADA GBBを実戦でバトルプルーフしてきたいと思います。

個人的な実感として、学生戦ってかなり走り回って撃ちまくるから、大人が多いスマートなゲームより武器への負荷が高い気がしますから、故障させやすいですし。(耐久性テストなので、使って壊すのが最終目標)

関西の大学生のブロガーさん、さそってくださいねー。

先日、愛用のデジイチのNikon D90のメモリーカードのフタが折れました。

カメラケースにしまうとき、フタを開けっぱで突っ込んでしまったらしく、ヒンジ付近からぼきっとヤってしまいまいた。

幸い作動には支障はないし、私は持ち物の見た目はそこまで気にしないので、フタの裏からプラ板で補強して、プラリペアで固めました。こんなところでシュミのテクが役立つとはね……。

ちなみに修理に出すなんて毛一本ほども考えていません。出動率が高いガジェットですし、なんといっても単価数百円の部品如きに1万円近くの修理・メンテ費用払うのもアホらしいですしね。

それはいいとして。

今回はFETユニットの話です。

以前の記事で作った、ピスコンや電圧安定化回路のないシンプルなFETユニットを、さらに小型化・モジュール化するのが今回の目的です。

回路自体はこの記事のものから昇圧回路とツェナーダイオードを取り除いたものになります。LM2733X昇圧回路があると、基板サイズが大きくなることと、試験回路で実験をしていないので発振の可能性が払拭できないからです。

また、部品単価の安い表面実装部品の多用化で、ユニット単価を抑えているので量産に踏み切ることができました。

もっとも、私の使い方ではもともと壊れにくいものであるので、量産する意味はあんまりないんですが、銃が増えた時の予備ってことで。

さて。

パーツリストですが、

IRLB3034PbF FET (RSコンポーネンツオンライン) 2470円/10個

30kΩ 1/4W金属皮膜抵抗 (大阪日本橋@デジット店頭) 15円/1個

100Ω 1/4W金属皮膜抵抗 (大阪日本橋@デジット店頭) 15円/1個

SMTセラミックコンデンサ 50V 10uF (秋月電子通販) 200円/10個

SMT一般整流ダイオード 100V 1A (大阪日本橋@デジット店頭) 200円/10個

ターミナルピンヘッダ14P (大阪日本橋@デジット店頭) 70円/1個 (2ピンずつ切って使います)

ユニバーサル基盤2.54mmピッチ/15.8x10.7mm (大阪日本橋@デジット店頭) 90円/1枚

TO-220アルミ放熱板 (大阪日本橋@デジット店頭) 60円/1個

TO-220シリコン放熱シート (大阪日本橋@デジット店頭) 40円/1枚

低頭ヒューズ 25A (ホームセンター@コーナン) 200円くらい?/5個

ミニ平型ヒューズソケット (大阪日本橋@デジット店頭) 60円/1個

アルミ平棒1.5x0.2x100cm (ホームセンター@コーナン) 200円/1本

EC3コネクタ (ヘリモンスターWEBショップ) 115円/1セット

イーグル模型シリコン銀コード16AWG (大阪日本橋@スーパーラジコン店頭) 404円/1パック

M3ステンレス皿ねじ (ホームセンター@コーナン) 4円/1個

M3ステンレスナット (ホームセンター@コーナン) 2円/1個

です。

※SMTとは、表面実装用(サーフェイス マウント テクノロジ)パーツという意味です。

※TO-220とは、電子部品のパッケージ規格名です。(ここではFETを指す)

10個のユニットが作れる材料を用意しており、送料等の経費込みで、1ユニットあたり1000円くらいになります。

決して安くはないですが、ショップやメーカーブランドの価格に比べたら格段にマシでしょうね。

回路はシンプルなので、空中配線で小型化も可能でしょうけど、耐久性や安定性を考えると基盤実装の方がいいと思います。

また、プリント基板が使えればもっと小さくなりそう(2層基盤にしてGNDをサンドイッチできれば、たぶん基盤サイズは半分になります)ですが、金がかかって仕方ないので、市販のカット済みユニバーサル基盤の最小サイズで代用します。

SMT部品は片方の端子をランド(ユニバーサル基盤の穴部分)に位置決めのために仮止め(軽くはんだ付け)し、もう片方の端子にはんだを乗せたあとで、仮止めの方にもハンダを盛って本止めしておきます。

ピンヘッダは14ピンがつながった状態で売られていたので、2ピンずつカットしておきます。

あとはゲート電流制限抵抗と、プルダウン抵抗を乗せ、半田付けをすればOKです。

※プルダウン抵抗とは、正の電圧(ON)と負の電圧(OFF)でスイッチを行う端子が、

回路のどこにも接続されずにスイッチのON/OFFが区別できないことによる誤作動を防ぐために、

電流をほぼ流さず負の電圧だけをかけて普段はOFFにしておくための抵抗です。

各列、縦に4つまるまる部品が刺さってない部分があります。

ここは、配線ケーブルも半田付けしたあと、一番最後にFETを載せるためのスペースです。

熱に弱いFETは、他の部品を半田付けするときの熱で壊れる可能性があるので、一番最後に実装します。

ちなみにダイオードも同じく熱に敏感な半導体ですが、回路上ここにはあまり熱が加わらないのですでに実装しています。

なお、ダイオードは、極性のあるコンデンサの場合には不要になることもありますが、セラミックコンデンサのように極性のないコンデンサを使用するときには、つけといたほうが誤作動が少なくなると思われます。

なお、電源用のシリコン銀コードは、赤を80mmでカットし、片方の端から40mm~35mmまでの皮膜を剥がし、動力取りのために回路に半田付けします。両端はEC3のコネクタに半田付けします。

黒は50mm、40mm、40mmでカットし、50mmはバッテリー側(FETのドレインプレート側)に向けて半田付けし、残りを基盤とヒューズ、ヒューズとEC3コネクタという結線になるように半田付けします。

あとはこの回路のショート防止のために、熱収縮チューブでカバーしておきます。

次に、放熱板兼、骨格用のアルミ平板を切り出します。

長さは45mmで、短辺の一方の端から7mm・左右幅の中央になる位置にねじ止め用スルーホールを開けます。

さらに、皿ネジを差し込んだとき、ねじ頭がアルミ平板とツライチになるように、面取りカッターなどで穴にテーパーをかけます。

また、下手に表面を研磨したりすると、絶縁効果のあるアルマイトがとれてショートの原因になるので、少々傷がついても表面は研磨しません。見た目なんてどうでもいいし。

ただ、放熱板の角は面取りしておかなければ、銃や配線にキズをつける可能性があるので、そこだけはきっちりしておきましょう。

さて、ここまで出来たら後は組み立てです。

大した作業はいらず、FETのスルーホールに放熱板の穴を合わせて、ねじ止めすれば終わりです。

熱収縮チューブでカバーしたヒューズは、基板の上に重ねて折りたたみます。

このとき、ヒューズの線がピンヘッダをの接続位置に干渉しないように、ちゃんと位置取りをしておくことが重要です。

電動ガン側は、あらかじめEC3とメスのジャンパピンコネクタを組み込んでおき、FETユニットのピンヘッダをメカボックスのトリガースイッチから延びる信号線に接続することで使用できます。

接点数が増えるため接触抵抗の面で不利ですが、これで何発もサイクルが落ちることはなく、サイクル低下も微々たるものです。

もっと効率化しようと思えば、ユニットサイズは大きくなりますが、ヒューズを自動車用のサーキットブレーカーに置き換え、直にはんだ付けすれば接触抵抗はすこし低下します。

でもまあ、このFETユニットの目的が大電流からのスイッチ保護なので、効率よりも安全性、あとは個々の部品が壊れた時のメンテナンス性を考えれば、十分に目的は達成できていると思います。

なお、今回作ったFETユニットの仕様は、

寸法 : 15x15x45mm (ケーブル除く)

耐圧・耐電流 : 定格12V-20A

なので、マルイ電動ガンのヒューズボックスに近い寸法と、ゆとりのある電気的仕様になってます。定格値はあえて低めに書いていますが、個々の部品のスペックからすればもっといけるんじゃないかと思います。

私が一番重視しているメンテナンス性ですが、FETユニット自体をモジュール化して複数持ち歩くことで、例えばゲーム中にFETが壊れた場合にすぐに対処できますし、例えばヒューズだけが飛んだのであれば、ツールナイフ1本あれば最外周の被膜をはがして交換も出来ます。

さて、最近は全然学生戦に参加していないので、そろそろ参加してこのFETユニットと、MASADA GBBを実戦でバトルプルーフしてきたいと思います。

個人的な実感として、学生戦ってかなり走り回って撃ちまくるから、大人が多いスマートなゲームより武器への負荷が高い気がしますから、故障させやすいですし。(耐久性テストなので、使って壊すのが最終目標)

関西の大学生のブロガーさん、さそってくださいねー。

さっそくなのですが、このFETユニットを売ってもらうことって出来ますか?

ご覧いただきありがとうございます。

基本的には非売品なのですが、少しだけ余剰があるので特別にお譲りすることができるかもしれません。

ただ、ある程度長期間保存していたものなので、もしかしたら不具合が出るかもしれませんのでチェックに時間がかかります。

それでよろしければお譲りいたします。

詳細はメールでご連絡いたします。