当ブログは、ユーザー主導でエアソフトガン業界を発展させることを最終目標に掲げるウェブサイトです。

読者様へ情報提供を行うため、私が経験したことや設計した成果物は

可能な限りオープンソース、コピーレフトで公開いたします。積極的にご活用ください。

また、本ブログは色覚に制限がある読者様のために、

赤色と緑色の文字を意図的に避けて記述しています。読みづらいとは存じますが、どうかご理解ください。

文系の本気 - 2013年10月16日

こんにちは。

ネヴリンです。

タイトルはあれです、文系をダシにして開発スピードが遅いことを正当化する言い訳です。

世の中の文系はおよそ論理的思考ができないとか言われますが、そのイメージを払拭するための宣誓です。

それはさておき。

先日、海外の格安PCB(電子基板)メーカー『Elecrow』に発注した、

PTS MASADA ACR用FCU『METS BE』の基板が到着しました。

ElecrowのPCBはレビュー通り値段相応の品質で、ところどころシルクプリントがずれているところもあります。

もっとも、プロトタイプかつ実用上問題があるほど破綻しているものはないので良しとします。

METS BE基板のセレクターボードです。

切り出しをした後、メカボックスシェルに乗せて固定してみました。

クリアランスを多めにとってあるので他の部品との干渉はありません。

ベアリング近くにあるランドはセレクタースイッチ、PTSのロゴ付近にあるランドはコントロールボード等の接続用端子、その下はUSB端子です。

USB端子は、CSR社製Bluetooth2.1対応のチップを搭載した市販のブルートゥース無線ドングルを接続可能にする予定です。

ここはソケット式にしたかったんですが、スペースの都合上はんだ付けになりました。ここだけ上級者向けです。

なお、このボードはメカボックスシェルの固定用ねじ穴を利用し、なべねじ2本で固定します。

メインのコントロールボードです。

基板は4層で厚みは1.6mmあります。

制御用のMCUは、USBホスト機能を持つMicrochip社製の「PIC32MX250F128D-I/VT」です。

※USB OTG機能付きのARM Cortex-Mコアはデカすぎるので載せられませんでした。

写真の基板のほか、レギュレータボードと後述のパワーボードを接続した3階建て構造になります。

ちなみにボードの固定は、カットオフレバーを固定していたねじをそのまま使います。

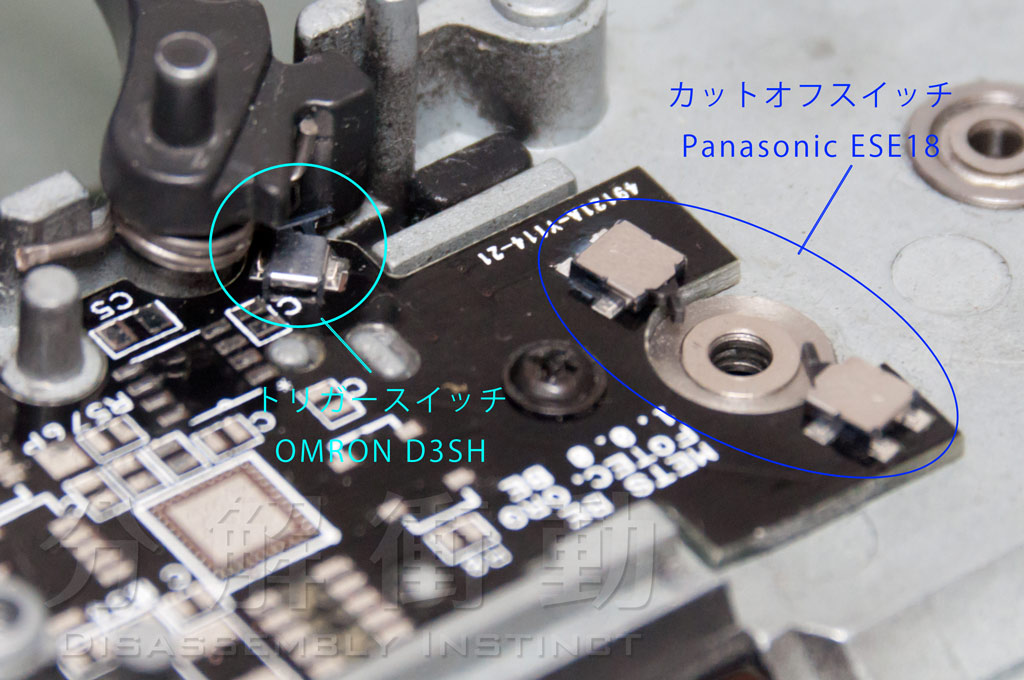

スイッチ類のうちカットオフスイッチは、BTCスペクターやキメラmk2、DTM for ver2と同様、カットオフカムでダイレクトに操作されます。カットオフスイッチが2つあるのは回転位置検出を高精度に行うためです。

トリガースイッチは、耐久性を優先しレバー型のスイッチにしました。

METS BEのコントロールボード(左)と、パワーボード(右)です。

パワーボードの今写っている面の逆側に、IR社のDirectFET「IRF7739」を4つ搭載します(うち2つはブレーキ用)。

写真の面には、モーターのフライホイール(還流)ダイオードとしてDiodes社のSBD「SBR10U200P5」を4つと、ゲート抵抗、パワーケーブルを載せます。

パワーボードのMOSFET実装面は、シリコン絶縁放熱シートを介してメカボックスシェルに密着します。これは、メカボックスシェルそのものを巨大な放熱版として利用するためです。

これをすることにより、大気中冷却の連続定格である90Aではなく、冷却器使用の定格である540Aを正式に自称できますw

METS BEのバッテリーの最大電圧は30V、流せる電流は連続540A、逆起電力耐性は定格200V20A+(4000W+)となっています。

もはや変態基地外レベルです。

バッテリーの一次電源側にDCDCコンバータを置き、2次側にラインレギュレータを置くことで30Vものバッテリー耐圧を実現しており、ゲート駆動にはDCDCコンバータから拾った5Vをブートストラップ回路で10Vに昇圧したものを使うので安定した運用が可能です。

今後プログラムレベルで電子ヒューズなんかの保護機構も追加予定です。

実装部品が到着し次第おうちリフローにて基板をこんがり焼き上げます。その後プログラム書き込みをして作動テストです。

USBやチャンバー連携を廃止した『METS RE(レッドエディション/赤基板)』および、ハードウェアを簡素化した廉価版の『METS GE(グリーンエディション/緑基板)』も後続開発予定ですが、これらはBEの完成後になります。

それと、Bluetoothの相手であるスマホのアプリ開発は、私の知能では追いつかないので誰か詳しい人はご助言ください。

ちなみにAndroid限定で開発します。iOSアプリはビルドにMacが必要なんですがそんな高級品買えないのでスルーします。

シュミの世界なんでゆっくりしっとりとしか進捗しないので、期待せずに生温かい視線を送ってくださいね。

ネヴリンです。

タイトルはあれです、

世の中の文系はおよそ論理的思考ができないとか言われますが、そのイメージを払拭するための宣誓です。

それはさておき。

先日、海外の格安PCB(電子基板)メーカー『Elecrow』に発注した、

PTS MASADA ACR用FCU『METS BE』の基板が到着しました。

※METS BE = MASADA Electric Trigger System : Black Edition

ElecrowのPCBはレビュー通り値段相応の品質で、ところどころシルクプリントがずれているところもあります。

もっとも、プロトタイプかつ実用上問題があるほど破綻しているものはないので良しとします。

METS BE基板のセレクターボードです。

切り出しをした後、メカボックスシェルに乗せて固定してみました。

クリアランスを多めにとってあるので他の部品との干渉はありません。

ベアリング近くにあるランドはセレクタースイッチ、PTSのロゴ付近にあるランドはコントロールボード等の接続用端子、その下はUSB端子です。

USB端子は、CSR社製Bluetooth2.1対応のチップを搭載した市販のブルートゥース無線ドングルを接続可能にする予定です。

ここはソケット式にしたかったんですが、スペースの都合上はんだ付けになりました。ここだけ上級者向けです。

なお、このボードはメカボックスシェルの固定用ねじ穴を利用し、なべねじ2本で固定します。

メインのコントロールボードです。

基板は4層で厚みは1.6mmあります。

制御用のMCUは、USBホスト機能を持つMicrochip社製の「PIC32MX250F128D-I/VT」です。

※USB OTG機能付きのARM Cortex-Mコアはデカすぎるので載せられませんでした。

写真の基板のほか、レギュレータボードと後述のパワーボードを接続した3階建て構造になります。

ちなみにボードの固定は、カットオフレバーを固定していたねじをそのまま使います。

スイッチ類のうちカットオフスイッチは、BTCスペクターやキメラmk2、DTM for ver2と同様、カットオフカムでダイレクトに操作されます。カットオフスイッチが2つあるのは回転位置検出を高精度に行うためです。

トリガースイッチは、耐久性を優先しレバー型のスイッチにしました。

※ちなみにカットオフスイッチの下の軸受けは、フランジ径が9.5mmまでのものに限定されます。

それゆえ例えば、F693ZZサイズのようなシールド系ベアリングは使えず、

F693無印のようなオープンタイプベアリングや、エアソフト用のオイルレス軸受け等のみの対応になります。

それゆえ例えば、F693ZZサイズのようなシールド系ベアリングは使えず、

F693無印のようなオープンタイプベアリングや、エアソフト用のオイルレス軸受け等のみの対応になります。

METS BEのコントロールボード(左)と、パワーボード(右)です。

パワーボードの今写っている面の逆側に、IR社のDirectFET「IRF7739」を4つ搭載します(うち2つはブレーキ用)。

写真の面には、モーターのフライホイール(還流)ダイオードとしてDiodes社のSBD「SBR10U200P5」を4つと、ゲート抵抗、パワーケーブルを載せます。

パワーボードのMOSFET実装面は、シリコン絶縁放熱シートを介してメカボックスシェルに密着します。これは、メカボックスシェルそのものを巨大な放熱版として利用するためです。

これをすることにより、大気中冷却の連続定格である90Aではなく、冷却器使用の定格である540Aを正式に自称できますw

METS BEのバッテリーの最大電圧は30V、流せる電流は連続540A、逆起電力耐性は定格200V20A+(4000W+)となっています。

もはや変態基地外レベルです。

バッテリーの一次電源側にDCDCコンバータを置き、2次側にラインレギュレータを置くことで30Vものバッテリー耐圧を実現しており、ゲート駆動にはDCDCコンバータから拾った5Vをブートストラップ回路で10Vに昇圧したものを使うので安定した運用が可能です。

今後プログラムレベルで電子ヒューズなんかの保護機構も追加予定です。

実装部品が到着し次第おうちリフローにて基板をこんがり焼き上げます。その後プログラム書き込みをして作動テストです。

USBやチャンバー連携を廃止した『METS RE(レッドエディション/赤基板)』および、ハードウェアを簡素化した廉価版の『METS GE(グリーンエディション/緑基板)』も後続開発予定ですが、これらはBEの完成後になります。

それと、Bluetoothの相手であるスマホのアプリ開発は、私の知能では追いつかないので誰か詳しい人はご助言ください。

ちなみにAndroid限定で開発します。iOSアプリはビルドにMacが必要なんですがそんな高級品買えないのでスルーします。

シュミの世界なんでゆっくりしっとりとしか進捗しないので、期待せずに生温かい視線を送ってくださいね。

チャンバーについても非常に興味があります。

頑張っていただきたいです。

ご覧いただきありがとうございます。

チャンバーはコスト面でなかなか進みませんが、水面下で細かい修正が加わっていたりマイナーなアップデートをしています。

マイナーすぎるアップデートはこのブログに載せていませんが、代わりに下のツイッターに進捗状況を載せることがあります。

よろしければそちらも時々ご覧になってみてください。

ご無沙汰していおります!

またしても、凄いものを作っていらっしゃいますね~

とはいえ、私「文系」以下なもので全然よくわかっておりませんが・・・

うちのMASADAをファインチューンに出して戻ったので、マッチやサバゲで使いたいと思っています。

重さにも耐えるよう、筋トレもやってます!

撃つ時は、セミオンリーなので切れが非常に気になります。

ネヴリンさんのおつくりのものは、切れに関係する「装置」なんですよね?

これを作るにあたり理系の友人にいろいろ助言を求めたりしていますが、電子回路、プログラミング、さらにはCADや機械加工までいろんな分野の知識が複合的に求められているらしく、理系をもってしても「わからん」という答えがよく返ってきますw

METSシリーズは性能のみを追求する変態紳士のためのFCUなので、キレに関する部分も電子制御でバッチリこなす能力を付与させるつもりです。

セミのキレを重視した定番の「プリコック」はもちろん、

ワントリガーワンショットの「サイクルコンプリーション」、

ピストン動作に応じてトリガー入力を受け付ける「ノンインタラプト」、

指切りセミの擬似フルオートアシスト「ランピング」や、

世界初(になれたらいいですが)カットフカム2箇所とタペットの計3箇所でのセンシングによる「アダプティブギア」(セクカ済みのギアやカットオフカムの位置が特殊なギアでも確実に作動させる)機能もプログラムしてみようと思います。

あとはセミとは間接的な関係になりますが、ハイボルトのバッテリーでセミのキレを確保しつつフルはリアルサイクルやプチハイサイ程度に納める「ディレイベース・サイクルコントロール」機能なんかも載せます。

留意点としては、トリガースイッチのショートストローク化がユニット側で実現できなかったので、自分でトリガーやメカボにプラ板やネジなどで移動量制限をつけなければならないという点でしょうか。

今まで私が触ってきたFCUの機能を網羅しつつ、それらを超えるものを作ることが目標なので、シューティング、サバゲ、タクトレ、ガンサウンド遊び()のいずれにも使える装置にしていきますw

http://www.ebay.com/itm/Raptors-Airsoft-RTX-Masada-Hop-Up-Chamber-CNC-7075-Aluminum-W-Bucking-Nub-AEG-/171123543228?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27d7c20cbc

色がすごいですが・・・・

しばらく大人しいと思ってたらスゲー物作ってましたね

ネヴァリン殿には「世の中の文系はおよそ論理的思考ができない」は当てはまりませんね

十分にロジカルシンキングだと思いまよw

抜かりはないとは思いますがこの装置の最大のキモは”絶縁”と”耐久性”っぽそうですね

今後の進展期待しております 頑張ってw

こんなものもあるのですね。

中身はM4用のものを流用している感じでしょうか。

少なくとも純正やWiitech製のものよりは信頼性が高そうです。

絶縁については、それなりに配慮したデザインにしているつもりですが、基板の製造誤差、特に絶縁レジストやビアホールの処理、さらには組み立て時のはんだ漏れなども考えられますので油断はできません。

ヒューマンエラーこそが敵ですね。

耐久性は私が一番懸念しているところです。

特にソフトウェアはまだ完成していないので、いかに潜在的な「穴」をなくすか、いかにハードウェアに無理のない作動制御をさせるか、もし不備やトラブルが発生した場合いかに安全に作動を停止させるかなどが今後の課題です。

それと、若干ながらカットオフスイッチの耐久性も気になるところと言えるかもしれません。BTCやDTMなどと同じ設計思想ですが、違う部品、異なる設計図面を用いているので、その辺りは今後の耐久テストではっきりさせて行こうと思います。

今回のもの…いやはやどうして本当に凄いの一言です。

売ってるもの買って組んでだけの自分には全く手が出せないです。

家のガンは全て電子制御にしてしまったほど、セミオートしか使わない自分は電子制御の虜になっています。

進捗楽しみにしております。頑張って下さい。ひっそり応援しております

私もセミのキレで電子制御の虜になってしまった一人です。

自分用他人用含めていろいろなFCUを触ってきましたが、PTS MASADAには対応FCUがないのでいつの間にかこんな暴挙に出ておりました。

それくらい電子制御って魅力的で素晴らしいブツなんですよね。

たった一人で始めた大きな仕事ですので最後まで完遂できるかは分かりませんが、出来るところまで突き詰めてみようと思いますので、続報にご期待ください。

大変参考になる記事ばかりで、以前から拝見しておりました。

私もセミ多様で、モーター、マイクロスイッチとぶっ壊し、今ではゲームにバックアップのメカボックスを持参し、トラブルに対処する始末です。

私はPTS MASADAに、システマのRevolution Gear Boxを組み込み根本的に解決させようとしてましたが、FCUの方が現実的ですね

続報お待ちしております!

サマリウムコバルトモーターなども投入しましたが、まだまだ電子制御には及ばない...

このモーターと電子制御による鬼セミ仕様を夢に見ながら、期待して待っております